血栓を溶かすルンブルクス・ルベルス

ルンブルクス・ルベルス(赤ミミズの学名)からとれるルンブロキナーゼ(Lumbrokinase)という成分には、血栓(フィブリン)を溶かす作用のあることが報告されています。

しかも、血栓を溶かす作用があるウロキナーゼなどは一般的に静脈内に注射してもちいるのに対して、ルンブロキナーゼはサプリメントとして飲めば、血栓を溶かすことが知られています。

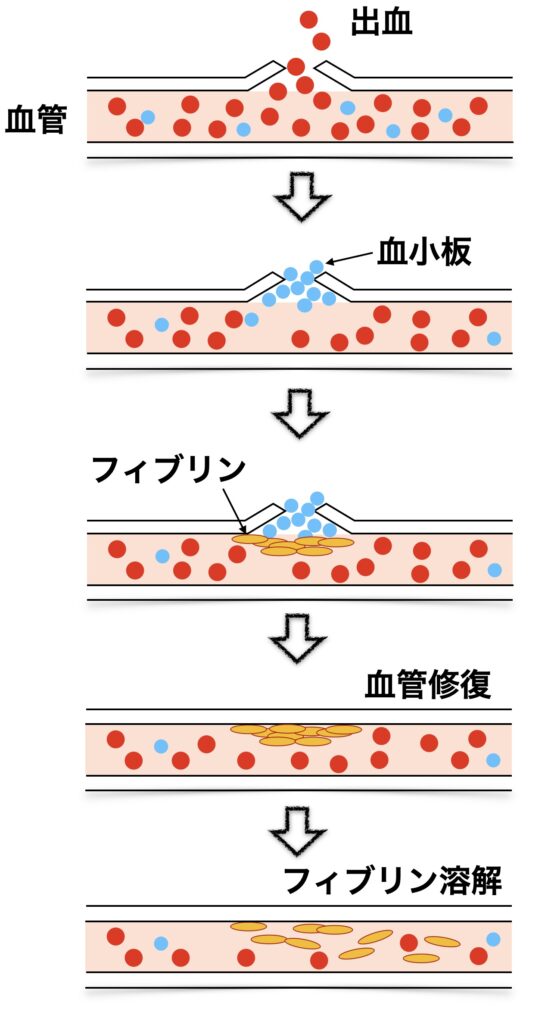

フィブリン(fibrin)…血液を凝固させる作用をもつたんぱく質で、血管がやぶれて出血した部分を網状におおって血球を絡めながら凝固します。

ルンブロキナーゼが血栓を溶かす

ミミズから抽出した成分(ルンブロキナーゼ)を摂取することで、血栓(フィブリン)が溶解することが報告されています。直接的にフィブリンと切断したミミズを接触させることでも、フィブリンが溶解することがわかっています。

また、どのていど血流が再開通するかを調べた結果、それまで血栓を溶かすことで知られていたウロキナーゼというものよりもルンブロキナーゼの溶解のほうが強力だったことが報告されています。

美原恒氏は、『みみずの線溶活性物質とその有用性』のなかで、つぎのように報告しています。

「みみずの粉末を経口投与することにより、血栓症の治療および血栓症予防が可能であることを確信するに至った。」

「ハルピン師範大学の研究者から連絡があり、みみずの粉末を500人の脳血栓症の患者に経口投与した結果、70%以上に効果が認められたと報告してきた。さらに2,000人の脳血栓症患者に投与した結果でも70%以上が有効であったと連絡があった。」

血栓は血管を修復するための重要な機能

血栓は、血管の傷をふさぐためにできるもので、傷ができるごとに血管内で血栓がつくられます。

つまり、血栓は、血管内にできるかさぶたのようなイメージです。

血栓によって傷がふさがれた血管は、やがて修復されます。

血管が修復されると血栓を溶かす作用がヒトにはそなわっているため、基本的には血栓は必要なくなると溶けてながれるようになっています。

ですが、血栓が溶かされにくくなっていたり、血栓ができやすいドロドロ血液だったりすることで、血栓が血管につまるなどすると、脳梗塞や心筋梗塞をおこすことになります。

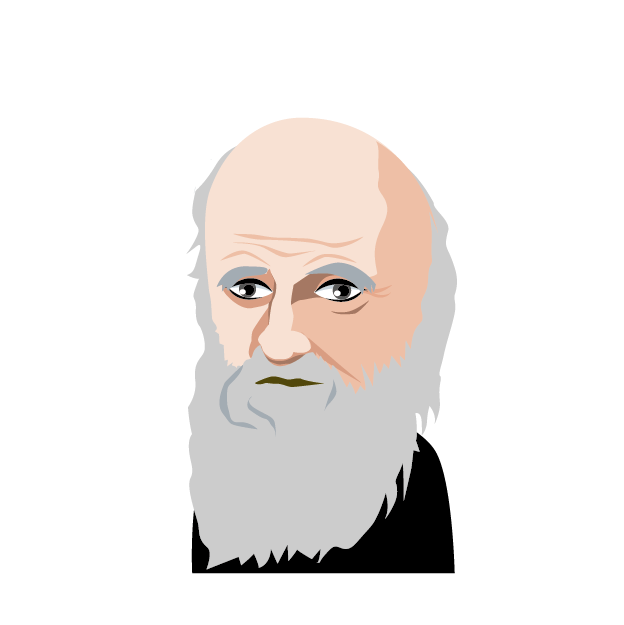

ダーウィンも知っていたミミズの血栓を溶かす作用

じつは、『種の起源』の著書で知られるダーウィンには、ミミズと肥沃土に関する著書があります。

その著書(1881年)のなかですでにダーウィンは、ミミズの成分が血栓を溶かすことについて言及していました。

ただし、当時は、その血栓を溶かす作用については、あまり注目されていなかったようです。

その後1990年ごろ美原恒氏によってミミズの血栓溶解についての研究がすすめられて、ルンブルクス・ルベルス(赤ミミズ)の成分(ルンブロキナーゼ)に血栓を溶かす作用があることが発表されました。

生活習慣病と血栓を溶かす作用について

動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞、心血管疾患、糖尿病などは生活習慣病といわれています。その生活習慣病のなかでとくに心筋梗塞や脳梗塞は、血栓が血管につまることが直接的原因になることがあります。

ですから、生活習慣病の予防の観点からも血栓を溶かす作用は注目されるようになりました。

一部、医師らの研究や症例の報告によると、ミミズの摂取によって、頭鳴り、耳鳴り、糖尿病、認知症の改善症例が報告されています。

くわしい機序や効果については、さらなる研究が期待されていますが、血栓が溶けて微小な循環障害が改善されることで内蔵の働きがよくなるため、症状などの改善が起こり得たのではないかと考えられています。

血管や血液をキレイに

ドロドロ血液、ネバネバ血液、サラサラ血液、それから弾力のある血管、ない血管など血液や血管についていろいろな表現がされます。

血液が粘り気のあるドロドロ、ネバネバ状態だと、血栓ができやすくなり、血管もつまりやすくなります。

健康のためには、弾力のある血管でさらさらの血液がいいといわれます。

死因の上位にあげられる心筋梗塞や脳梗塞は、それぞれ心臓または脳で血液の流れが止まってしまい、必要な血液がいかなくなった部分の細胞が死んでしまうことをいいます。

ですから、血管をつまらせる原因になる血栓は、心筋梗塞や脳梗塞などにふかく関係しています。

こういったことから、ルンブロキナーゼ(赤ミミズの成分)の血栓を溶かす作用が血液のながれを改善されることで、心筋梗塞や脳梗塞予防してくれるのではないかと、期待されているわけです。

ドロドロ、ネバネバ血液の原因

血液がドロドロ、ネバネバになる原因には、高脂血症、マクロファージの処理が追いつかないこと、ヘモグロビンの糖化などがあげられます。

・高脂血症

食事で摂取した脂質は、血液中でちいさく分解されます。分解には、リポたんぱくリパーゼという酵素がはたらいています。

リポたんぱくリパーゼが減っていたり、摂取する脂質が多すぎたりすると、十分に分解されなかった脂質ののこりかすが血管内に蓄積されて動脈硬化を引き起こします。

・マクロファージの処理が追いつかないこと

マクロファージは体内の異物を処理してくれる免疫細胞です。白血球の1つで血管内をめぐっています。

異物がおおすぎて、マクロファージでは処理しきれなくなるとTNF-αが全身に作用しはじめます。

TNF-αが増えると、これが血管を傷つけて血栓ができやすくなります。

・ヘモグロビンの糖化

ヘモグロビンは赤血球を構成する要素で、酸素を全身に運ぶ役割をになっています。

血液中に糖がふえすぎると、ヘモグロビンと糖がむすびついて、糖化がおこります。この糖化によって、ヘモグロビンが本来の役割をはたせなくなり、血液の粘性も高まることになります。

また、血管壁も糖化してもろくなって毛細血管が失われる原因にもなります。

生活習慣病の予防は生活習慣の改善

心筋梗塞、脳梗塞など血管系の疾患のおおくが生活習慣病の1つとされています。

ですから、生活習慣の改善によって心筋梗塞も脳梗塞もかなり予防できます。

タンパク質、脂質、糖質をバランスよくとることや、野菜を積極的に摂ること、塩分をひかえること、適度な運動を習慣にすることなどが推奨されています。

●野菜やくだものの積極的な摂取

野菜やくだものにふくまれるファイトケミカルの積極的な摂取は、カラダの酸化をふせいでくれます。

たとえば、リコピンやケルセチンといった野菜のファイトケミカルにはつぎのような作用が知られています。

リコピン

多くのファイトケミカル同様に、リコピンにはつよい抗酸化作用があって、血管が酸化して老化するのをふせいでくれます。

トマト、金時ニンジン、柿、アンズ、パパイヤなどにふくまれています。LDLコレステロールによる酸化から血管をまもり、動脈硬化をふせぐといわれています。

ケルセチン

フラボノイドの一種で、抗酸化作用で血管へのダメージをおさえて血流をよくし、血圧をさげるといわれています。

タマネギ、アスパラガス、緑茶などにふくまれています。

●オメガ3系脂肪酸

エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)、アマニ油、エゴマ油などのオメガ3系脂肪酸は、血小板の過剰な活性化をふせいで炎症をおさえるなどの作用があります。

とりすぎには注意が必要ですが、適度な摂取は動脈硬化の進行をふせぐと考えられています。

●飽和脂肪酸を減らす

飽和脂肪酸は、高LDLコレステロール血症のおもなリスク要因の1つで、心筋梗塞など循環器疾患の危険因子でもあります。

一般に、牛肉など動物性の食肉に多く含まれています。

飽和脂肪酸は、総摂取カロリーの7%を上限として摂取することが推奨されています。

●塩分を控える

食塩の摂取量がおおいと、高血圧や胃がんのリスクが高まるといわれています。

日本人は、平均でおよそ10gの塩分を摂っているといわれていますが、塩分の摂取は6g未満が推奨されています。

●食物繊維を積極的に摂る

食物繊維の摂取量は、生活習慣病リスクを下げることに関係しています。

成人では男性21g/日以上、女性18g/日以上の食物繊維摂取が推奨されています。

また、野菜としては、350g/日の摂取が推奨されています。

●適度な運動習慣

なにげない日常の歩行であっても、健康に影響していることが知られています。

歩く時間を1日に数分増やすだけでも、生活習慣病のリスクを下げることができます。

また、筋肉をふやして内臓脂肪を減らすとリポたんぱくリパーゼが増加します。

数分単位の断続的な軽い運動でも、無駄だと思わずに実践することが推奨されています。

運動するときは、安全のためにつぎのことに注意しましょう

☑カラダを動かす時間はすこしずつ増やす

☑とつぜんの激しい運動は避ける

☑体調がわるいときは無理をしない

☑必要に応じて医師などの専門家に相談をする

1gの減塩、1分長く歩く、1分の体操、1口の野菜、そういったことからつづけてみるのもいいかもしれません。

ミミズについて

ミミズはどこにでもいるおなじみの動物といえるでしょう。ミミズは、環形動物門毛足綱貧毛目(かんけいどうぶつもんもうそくこうひんもうもく)に分類されています。

ミミズは、地球上に4億年から5億年前に出現したといわれています。長年にわたって進化しなかったという見方ができるいっぽうで、進化の必要性がなかったといえるのかもしれません。

ミミズは雑食性で土を飲み込むことで、砂糖、新鮮な葉、くさった葉、くさった肉、新鮮な肉など幅広く食べます。

ミミズは、サイズに対する筋力がつよく、1年に10トン以上の土がミミズの体内を通過して、地表に運び上げられます。

結果的に、表層の腐植土全体が数年ごとにミミズの体内を通過しています。このため、ミミズの生息する腐植土は、絶えず流動しているといえます。

参考文献など

※ルンブルクス・ルベルス(Lumbricus rubellus):欧米原産の赤ミミズの学名。

※『みみずの線溶活性物質とその有用性』(美原恒氏:宮崎医科大学:1991年)

※『ミミズの作用による肥沃土の形成およびミミズの習性の観察』(ダーウィン:1881年)

※『頭鳴の線溶酵素による治療的診断』(森満保:2017年)

※『よごれた血管がキレイになる』(堀智勝:2020年)

ルンブロキナーゼ配合 彩々凛 ささりん

栄養成分表示1日量(6カプセル)当りエネルギー:5.9kcal、タンパク質:0.3g、脂質:0.22g、炭水化物:0.68g、ナトリウム:3mg、ビタミンB1:6mg

ルンブルクス末、ニンニク粉末、ショ糖脂肪酸エステル、結晶セルロース、二酸化ケイ素、ビタミンB1、HPMC(被包剤)、二酸化チタン